大宮町の金輪(かなわ)には、あごなし地蔵と呼(よ)ばれるお地蔵さんがある。ここには、こんなお話が残っとるんや。

むかしむかし、えらいむかしのことや。

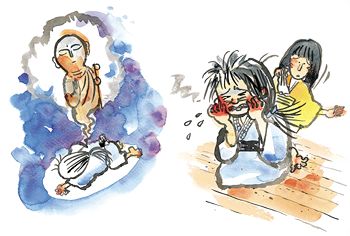

大宮からずーっとずーっと遠く離(はな)れた隠岐(おき)の島という所に、ひどい歯痛(はいた)に悩(なや)まされておった人がおったんやそうや。

「痛(いた)や、痛や」

次の日になっても

「痛や、痛や」

三日たっても

「痛や、痛や、ああ痛や」

という具合(ぐあい)で、何日たっても痛みが治まらなかったんじゃと。

歯が痛うて痛うて、夜も寝(ね)られん、ものも食えへん。その人は、あまりの苦しさに自分の下あごをもぎとって死んでしまったんやそうな。

するとな、驚(おどろ)いたことにその魂(たましい)が菩薩(ぼさつ)となって生まれ変わってな。

それを知った隠岐の人らは、

「痛うて、痛うて、さぞかし苦しかったやろうなあ」

と、この菩薩のために、顎(あご)のない木像(もくぞう)を造ってやったんやと。

|

|

|

|

|

|

それからというもの、人々はその地蔵菩薩(じぞうぼさつ)さまを手厚くお守りしてな、「あごなし地蔵さん」と呼んで歯が痛い時には、お祈(いの)りするようになったんや。

「あごなし地蔵さん、夕べから歯の痛みがとれませぬ。どうか、治してくだされ」

「歯が痛うてたまりません。助けて下され」

とお祈りすると、ひどい歯痛も治ったんやと。

そやもんで、村の人はもちろん、遠くからもお参りに来る人が絶えなかったそうや。もしも、お地蔵さんのおかげで無事に歯痛が治ったときには、川でも湖でも海でもええから、梨(なし)を一ヶ月に一個ずつ、一年間、お礼のために流してやるとな、その梨は海を渡って隠岐の国に流れていくんじゃと。

|

|

|

|

|

|

|

それから月日は流れてな、今から約百六十年くらい前のことや。

金輪に林安兵衛(はやしやすべえ)という人物がおって、この男があごなし地蔵さんを大宮へお招(まね)きしよやないかと言い出してな、金輪にあごなし地蔵を建立して供養(くよう)したと言われとる。

もうひとつの話では、林安兵衛が隠岐の島よりあごなし地蔵さんを背負うて、大宮の金輪に運んできたとも言われておるんや。

ともかく、大宮に地蔵さんが来られたのが、天保(てんぽう)十年の三月二十四日やったもんで、以来、毎月二十四日を例祭(れいさい)の日として供養を続けておるんや。

このあごなし地蔵さんは、特に歯痛や首から上の病気に効(き)くとされておってな、訪れる人は金輪だけやなしに、よその人々も参拝(さんぱい)に来て手を合わせ、無病息災(むびょうそくさい)を祈っとるんやって。 |

|

|

天保(てんぽう)十年

1841年(江戸時代)

あごなし地蔵

|

|

|

|

|