今から約千年ほど前、伊勢神宮(いせじんぐう)に近い小俣には離宮院(りきゅういん)いう館があったそうな。そこはなあ、斎王(さいおう)さんが、神宮へお参りになるための宿泊所(しゅくはくしょ)として建っておったんやけどな、やがて大火災によって離宮院はわずかに小さな祠(ほこら)が残されただけになってしもた。

やがて小俣の人たちはそこに金毘羅(こんぴら)さんを、大漁の神としてお祀りするようになったんやけどな、それにはこんな話が伝わっとるんや。

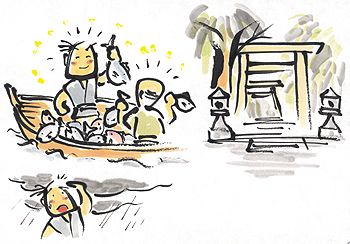

むかしむかしのことじゃ。志摩地方の漁師はこぞって海に出て、漁をしていたある日のこと、その日はことのほかよい天気でなあ、大漁を期待していたとおり、魚は船に満杯(まんぱい)になったそうじゃ。漁師たちは大喜びで帰りじたくにかかっておるとなあ、晴れていた空はしだいにくもりはじめ、波もあれてきたんじゃと。

「これはえらいことや。おおい、風が強うなってきたぞお!」

|

|

|

斎王

天皇(てんのう)に代わって伊勢神宮(いせじんぐう)に仕えるため、天皇の代替り(だいがわり)ごとに皇族女性(こうぞくじょせい)の中から選ばれて、都から伊勢に派遣された。

金毘羅

守護神。雨を降らせ、航海する人々の願いをかなえるとされる。

|

|

|

|

船頭が大声で叫(さけ)んだときは、空は墨汁(ぼくじゅう)を流したように、黒雲が広がっておった。

「大変じゃー。急げ、急げー」

もうそのころにはあたりはまっ暗で、どの方向へ船を向けたらよいのやら、わからんなっておった。

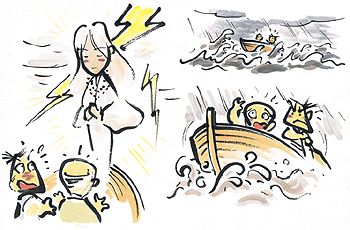

その時じゃ、急に雲間(くもま)に光がさしたかと思うと、頭上で大きな雷(かみなり)がとどろいた。

「早う船を漕(こ)げ、どっちの方角でもええんや」

漁師たちは口々にどなったが、船頭はあまりの暗さに行く先がわからんなっとった。

と、その時。白刃(はくじん)のような稲妻(いなずま)が船の舳先(へさき)に立ち、漁師たちは肝(きも)をつぶしてあわてて船底にふせたんじゃ。すぐに顔を上げて見ると、稲妻のなかに世にも美しい白い衣(ころも)を着た女神(めがみ)様が立っとるではないか。

|

|

|

|

|

|

|

そのお姿(すがた)を見た者は、顔を真っ青にしてふるえておったそうな。しばらくすると、また稲光(いなびかり)が立つので船頭はその光をたよって漕いでったんや。

やがて風はやんでな、海はしずかに凪(な)ぎはじめたんじゃ。漁師たちが喜んでいると、

「おおーい、何やしらん、見おぼえのある物が見えてきたぞー」

と叫んだそうじゃ。船から降(お)りて陸に上がってもまだ稲光はつづいておってな、それはまるで、「稲光のする方へ付いて来い」と言っとるようやった。

その後を漁師たちが通って行くと、そこは見慣(みな)れた景色の所やってなあ、丘のふもとの森の中に祠があったんじゃと。

ところが、その祠の前に来たとたん、さっきの稲光は白く美しい蛇(へび)に変わり、社(やしろ)の中に入っていくんじゃと。漁師たちはまたびっくりして

「ああ、あの稲光は蛇やったんやー。蛇は神さんの使いということなんや……」

「わしらを助けてくれたんは、この白い蛇のおかげじゃ」

こう言って漁師たちは、この祠に手を合わせて拝(おが)んだそうな。

それからというもの、漁師たちは海の安全を願って、この祠を拝みに来たんじゃと。

こうした信仰(しんこう)が続いてな、毎年正月には大漁を祈願して志摩の漁師や海女(あま)たちが、お参りに来とるということや。この祠は、今でも離宮院の中に「大漁の宮」として、祭られておるんや。 |

|

|

離宮院

|

|

|

|

|