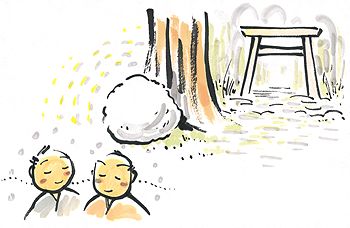

むかしむかし、御薗の高向(たかぶく)の宇須乃野(うすのの)社の前に、それはそれは大きな杉の大木があったそうや。その杉の木から出る「やに」がたまって、いつのまにか雪の塊(かたまり)のようになってな、朝日があたると、何とも言えやんすがすがしい香りが、あたり一面にふわ~っとただよったんやそうや。

村人たちは神社の近くを通るたんびに、

「ほんまに、ええ香りや」

「心がすうっとするようや」

と、心を和(なご)ませとった。

|

|

|

高向(たかぶく)

御薗村の地名

宇須乃野社

|

|

|

|

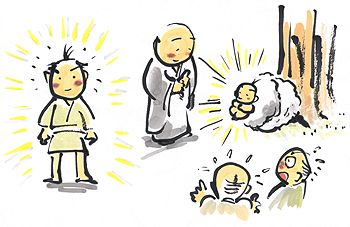

いくにちかたって、その「やに」の中からなんと一人の男の子が生まれたんやと。

この話を聞いた村人たちは、

「こんな不思議なこともあるもんやなぁ」

と、口々にその子のことを話しておった。

この話を聞いた正法寺(しょうほうじ)の住職(じゅうしょく)やった円覚和尚(えんかくおしょう)は、

「宇須乃野の杉の精から生まれた子じゃ、木椙(きすぎ)と名付けよう」

と、杉から生まれた男の子をえらい可愛(かわい)がって育てたそうや。

そんなわけで木椙という名前をもろた男の子は、やっぱり不思議な生まれ方をしたせいやろか、ふだんから奇妙(きみょう)な行いや変わった態度(たいど)をとる子でな、村人を驚(おどろ)かしておったんやって。

|

|

|

|

|

|

|

何年かたって、木椙が十二、三歳になった養和(ようわ)年中に、養和の大疫(たいえき)といわれる悪病が日本中にはやり、多くの人が亡くなったんやて。

高向郷(たかぶくごう)の村々も例外ではのうて、あちこちで人が亡くなって、明日は誰が死ぬんやろ、あさってはもしかしたら自分やないやろかと、村の人はただ恐(おそ)れおののくばかりやった。

そんなときや、木椙少年に神様がのり移ってな、木椙少年にこうおっしゃったそうな。

「木椙よ、お頭(かしら)をかぶり、村中をお祓(はら)いし、清(きよ)めの舞(ま)いを踊(おど)るんじゃ」

木椙はそのお告(つ)げのままに、高向の神庫(しんこ)に大切にしまわれとった獅子のお頭をかぶって、郷(ごう)の長老、神役人(しんやくにん)、村役人を従(したが)え、清める舞をしながら村を巡(めぐ)ったんやって。

すると、その神通力が効(き)いたのか、さすがの悪疫(あくえき)も鎮(しず)まって、それから村人たちは平安に過ごすことができたんやそうや。村人たちは

「これも木椙少年の舞いのおかげや。ありがたい、ありがたい」

「お頭のお力や、かたじけない」

と言うて、それから木椙少年のことを大切にするようになったということや。

このときの木椙少年のお祓(はら)いの舞が今も高向地区に伝わっとって、これが御頭神事(おかしらじんじ)の始まりやと言われとる。

この神事は、国の重要無形民俗文化財に指定されとってな、長い歴史と伝統を受け継ぐ貴重な行事として毎年二月十一日に高向大社で行われとる、大切に守られとる伝統ある神事なんや。 |

|

|

養和(ようわ)

1181年7月14日~1182年5月27日。(江戸時代)

御頭神事

神通力

なにごとも自由自在にすることのできるふしぎな力

重要無形民俗文化財

民間の風俗(ふうぞく)・習慣など、人が技術を継承(けいしょう)・保持するという形で保存される文化的所産のうち、文化財保護委員会が特に重要な価値があるとして指定したもの。 |

|

|

|

高向神社(高向大社)

|

|