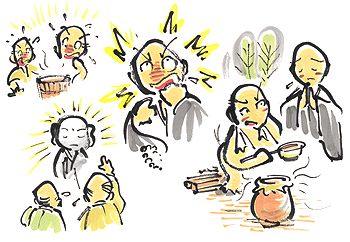

むかし、夏のあっついさかりに旅の坊さんが本郷(ほんごう)村へやってきて、頼んだそうな。

「すみませんが、水を一杯(いっぱい)いただけませんか」

「水かい、ほら、この水ならやるぞ」

たのまれた男は、ついめんどうくさがって、水がめの底の赤いウジのわいた水をさしだした。その水を飲んだ坊(ぼう)さんは、きゅうに苦しみだし、その場で死んでしもたんやと。

それからというもの、村ではどの井戸(いど)からも赤いウジのわいた水しか出えへんようになったから、たいへんや。

「こりゃ、あの坊さんのたたりや」

そこで村人たちは、村の辻(つじ)に大きな地蔵(じぞう)さんを立てて、「辻のお地蔵さん」と呼(よ)んで、大切にお祀(まつ)りしたそうな。

|

|

|

|

|

|

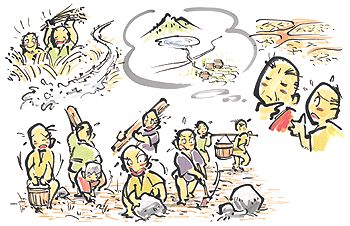

それから何年かあとのこと、ひどい日でりで田も畑も川も、カラカラになってしもた。八十八になる村いちばんの年寄りの源平(げんぺい)じいさんも知らんくらいのひでりやった。

「こうなったら、天白池(てんぱくいけ)の水をひいてくるしかないわい」

天白池というのは、村の西の山すそにある池のことでな、一年中きれいな水がわいとって、流れ込む川も流れ出す川もないのに、雨が降(ふ)っても日が照りつけても水かさは変わらへんのや。そやけど、この水を村までひくには、池の水を本郷川へおとして、川に堰(せき)をつくって、堰から村まで三キロも水路を掘(ほ)らなあかんかった。

「やろう。みんな、わしについてこい」

源平じいさんが言うて、村の人たちは男も女も年よりも子どもも、鍬(くわ)を取った。

土を掘り、石をどけ、太いくいを打ち、山から木を切り、石を積んで、みんな懸命(けんめい)に働いた。秋から次の年の春までかかって、ようやっと水を引くことができたんや。

そのかいあってその年は見たこともないほどの大豊作になった。それに、村では、天白井水(てんぱくいすい)を、それぞれのやしきへも引き込んだもんで、水には不自由せんでもようなった。 |

|

|

|

|

|

|

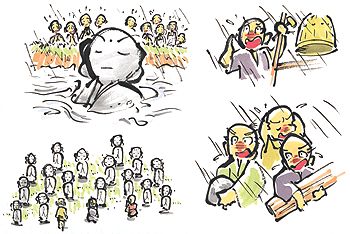

ところが、それから間もないある年、村の人たちが、ひと晩(ばん)じゅうねむれへんほどの大あらしがきてな、明け方に、村の寺の半鐘(はんしょう)が鳴りひびいた。

「天白井堰(てんぱくいせき)が切れるぞう」

井堰のまん中に大きな穴(あな)があきかけとって、村人は、石やら松の木やら、しまいには自分の家の土台の石まで、手あたりしだいに投げ込んだんやが、穴はふさがらへん。

「あかん。なにをやってもふさがらん」

「辻の地蔵さんにたのむしかあらへん」

村の人たちは、いつぞや坊さんの霊(れい)をなぐさめるために立てた地蔵さんをかついできた。

「辻の地蔵さん、お願いします」

地蔵さんが水の中へ投げ込まれたとたん、井堰の穴は、ぴったりとふさがったんやと。

ところで本郷村には、そのころ十六軒(けん)の母屋(おもや)があってな、地蔵さんの恩を忘(わす)れへんようにと、一軒に一体ずつ、新しい地蔵さんを祀ったんやそうな。

十六体の地蔵さんは、一人ひとり、みんなちがう顔をしてござったそうや。母屋の主人は、毎朝、井水の水をそなえて、手をあわせておがんだんやそうな。

十六体あった地蔵さんは、今では六体しか残っとらへん。水で苦労する人たちが、遠いところからやってきて、ぬすみ出していったんやと言われとる。そやけど、井水は今もこんこんと流れておってな、残された地蔵さんの前には、年中お供えの花がたえへんのや。 |

|

|

|

|

|

|