|

藤島武二

(1867-1943)

前近代と近代、日本・東洋と西洋、技術と精神。藤島武二は両極に位置するさまざまな要素やことがらを、いずれの側にも身を投じた。そして、その絶妙なバランスの上に立って自らの芸術を開花させた数少ない画家である。これを可能にしたのは、彼の人生におけるタイミングであった。

◆日本画と洋画

明治改元の1年前、藤島は薩摩(鹿児島市)で生まれた。幼少のころより、祖父が長崎から持ち帰った油絵を模写したり、中学校時代には四条派の日本画家に学んだという。17歳のとき、洋画(西洋画)を学ぼうと上京。しかし、時に本格的な洋画教育機関としての工部美術学校が閉校し、やむなく神田の英語学校に1年間ほど通ったのち帰郷。そして、翌年再び洋画習得をこころざし上京したが、時代は国粋主義の台頭で、親戚に説得され日本画家川端玉章に入門した。「将来洋画をやるにしても、日本画を学んでいて損ではない」との明断であった。玉章自身も高橋由一やワーグマンに学ぶなど、洋画の素養があった人物であったが、藤島が本格的に洋画へとむかうのはそれから5年後で、曾山幸彦、そして中丸精十郎が経営する洋画塾、つづいてヨーロッパから帰国した松岡寿や山本芳翠らに教えを乞うた。

「日本画の絵具を指で溶いたり絹を枠に張ったり、上に板を渡して、うつむいて描いたり」することが性格に合わなかったと藤島は述懐している。とはいうものの、その真筆な取り組みにより、20歳頃には東洋絵画共進会や青年絵画共進会などの展覧会で入賞するほどの技術を獲得した。

◆東京/三重

藤島は、都心と地方の生活を経験している。出身地の鹿児島はもちろんのこと、幼くして父親を亡くし、家族を支えなくてはならなくなった彼は、1893(明治26)年に教員免許を取得し、三重県尋常中学校(現在の津高等学校)教諭となって津に赴任した。フランス留学から帰国した黒田清輝が東京に呼び寄せるまでの3年間の藤島には中央から離れた焦燥感があった。三重の地から東京や京都の展覧会に出品しつづけた。これもまた遠回りの人生だと見えなくもない。ただ、この地での充電期間があったからこそ上京後の飛躍的な活動をもたらしたとも言えるし、円熟期の取材地として朝熊山や大王岬などを訪れたことは、三重が藤島にとって特別な意味をもつ場所となっていたことの証でもあろう。

◆ヨーロッパ留学の時期

1896(明治29)年、東京美術学校(現在の東京藝術大学)に西洋画科が新設され、29歳になろうとしていた藤島は助教授に任命された。以降、白馬会展を通じて黒田清輝の作風を追い、数年すると明治浪漫主義を象徴する絵画で黒田から独立した境地へとすすんだ。官能的な雰囲気の漂う代表作《蝶》を発表した翌年の1905(明治38)年、藤島はようやくヨーロッパへ留学することになった。

そのとき藤島はすでに38歳。黒田や岡田三郎助といった、ほぼ同世代の画家たちと比べて年齢的にも時期的にもかなり遅れた留学ではあったが、藤島にとっては好機であった。この1905年あたりから、本場ヨーロッパではセザンヌやゴッホの芸術が評価され、それが契機となってフオービスムなどの新たな表現が生まれた変革の時代となっていた。この時期に、経験を積んだ藤島が本場での新たな動きを肌で感じとることができたのである。さらに彼は、すすんで「自分の趣味の反対の」傾向にあった画家にも接し、理解に努めた。こうして培われた視野の広さは、彼の芸術についてはもちろんのこと、若い世代の新しい表現を理解し、支える下地になったものと思われる。

◆技術と精神

留学によって藤島は、太くて粘り気のある豪放な筆致と、グレーズ技法を効果的に用いた透明感のある絵肌を獲得した。苦手意識をもっていた風景画の制作も、留学中の修練で克服することができた。帰国後長期のスランプに陥るが、藤島が最も感銘を受けた西洋特にルネサンス期イタリア絵画の清純な芸術に立ち返り、そこに東洋の精神を注入して「西洋臭味を離れたもの」へと昇華させていった。

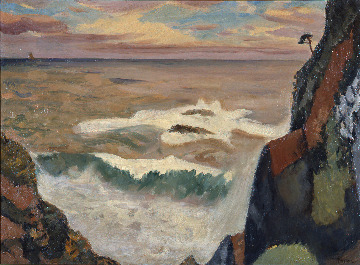

大正から昭和前期にかけて、油絵具の特性を藤島以上に引き出せた画家はいない。粘り気や、乾燥する速度は、絵具それぞれで異なり、それは使用する下地材によっても変化する。下の絵臭がまだ乾かないうちに違う絵具を重ねた場合と、生乾きの状態で重ねる場合、それにほとんど乾燥してから重ねる場合とでは、混色の効果はまったく異なるが、それを見事に使い分けていることは、たとえば《海(日の出)》の波打ち際の処理を見るだけでも十分である。

しかし、藤島が述べるところによると、絵画には表現の裏に「作者の精神(エスプリ)や情趣」といったものがかくされていなくてはならない。色彩の調和、線のリズム、構図や筆の勢いといった直接的な技法と、画家の精神性としての生動。それを見事に結実させた最初の作品が1931(昭和6)年の《大王岬に打ち寄せる怒濤》であった。この制作によって藤島は「あの時一つの大悟を得た」と述べたそうだが、遠回りをして道を外さず、知識に対する熱烈な努力を経ても、結局は理屈ではなく「空(くう)」を獲得した画家の言葉として大変興味深いものがある。

(学芸員 田中善明)

|