2 「私」と「他者」-交錯する視線

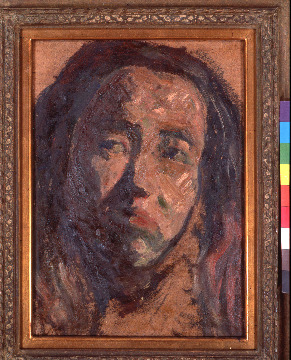

鏡の中の自分を見つめる視線。日本においてその視線は、いつ頃から特別な意味を持ち始めたのだろうか。明確な時点はもとより定かではないが、明治30年代後半に描かれた青木繁の自画像には、すでにはっきりと「自身は何者か」と自ら問おうとする視線、いわゆる「近代的自我の発見」ともいうべき特別な視線を見て取ることができる。自画像が代表作に数えられるという点でも彼は先駆者といえよう。三重県立美術館所蔵の男の肖像 (cat.no.2-9)も、福田たねの証言等から現在のところ自画像とされる。確証はないが、客観的に顔の特徴を描写するというより、細部を省略し、男の視線に力を込めたところに、彼の他の自画像と共通する姿勢が感じられる。

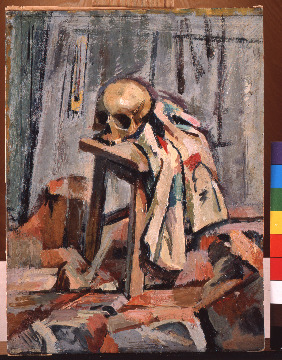

青木繁の自画像は大正期を予告しており、この時期にはいずれ劣らぬ強烈な個性を示す自画像が集中している。「私はなにだろう/私は空気だ/私はどこにもある/どこへでも行く(後略)」という詩を遺した村山槐多。槐多の場合、「私は何者か」という問いは、真摯なものであっても、必ずしも深刻な影を落としているわけではない。そして多くの場合、自我の探求という欲求は、ある時期に特有のものであることが多い。しかしたとえば中村彝の場合には、現実に死と向かい合わざるを得ない状況のなかで、以前から描かれ続けてきた自画像が、生と死というテーマと重なり合い、死の直前には《髑髏を持てる自画像》が描かれている。そうしたことを考え合わせるなら、同じ頓に描かれた《髑髏のある静物》(cat.no.2-13)も単なる静物画とはいえないだろう。自画像とはいえないまでも、明らかに当時の彼自身の状況が投影されていると考えられる。槐多や関根正二の場合にも、自画像にかぎらず、あらゆる作品が彼ら自身の姿を映し出す鏡にも等しい性格を帯びている。

《クリスティアニア・ボヘームⅠ》(cat.no.2-1)には、19世紀末、ノルウェーの首都クリスティアニア(現オスロ)で青春期を過ごしたムンク自身の姿が描かれている。左端の闇に沈み込んだ横顔がそれであるが、全体が当時のムンクの自画像ともいうべき作品である。ムンクの他の作品もまた、一種の内面のポートレートであり、外界の描写のうちに映し出されるのは、それぞれの人物の内なる世界である。彼らもそれぞれに「私」と同じく近代的自我の担い手であるようにみえる。

日本でも、自画像の登場と同じ頃から、画家にとって身近な存在である女性や子ども、家族の姿が絵画のモティーフに取り上げられるようになる。社会的な意味をもつ特定の人物の肖像画や風俗画など、従来の人物像の範疇に入らないそれらの人物像は、客観的な造形の対象でもあるが、ときには画家とモデルとの間の感情的なつながりが反映される。彼らに注がれる画家の視線しだいで、「私」にとって近しい存在にも遠い存在にも成りうるのである。自画像を通じて「私」のなかに「他者」を見つめる画家にとって、彼等の存在は、ときに「私」の分身であり、ときに最も身近な「他者」であるといえよう。

(土田真紀)

cat.no.2-9 青木繁《自画像》  cat.no.2-1 ムンク《クリスティアニア・ボヘームⅠ》 |

cat.no.2-13 中村彝《髑髏のある静物》 |