学芸室だより リニューアル版

お題:学芸員の仕事紹介⑤ 作品の展示

2006年7月1日(第5回) 担当:石崎勝基

ふだん美術作品に接する機会があまりない者にとって、美術館などでの展示というのはある意味で、図版でも画像でもない実物の作品と向かいあう場として、小さからぬ比重を占めているといえるかもしれません。それゆえ展示作業においては、作品が宿すものをできるだけいいと思われる形で呈示できるよう配慮しなければならないわけです。壁のどの位置にどんな高さで絵をかけるか、照明をどうするかといった点次第で、作品の見え方が変わってしまう可能性もあるだけに、この点はきわめて重要だといってよいでしょう。

他方美術館での実際の展示においては、展示室に作品を一点だけ展示するということはほとんどありません。複数の作品を並べる以上、その並びによっても各作品の見え方は影響されるはずです。とすると並べ方はどのような考えに基づいているのでしょうか。

現存作家の新作展のような場合を除けば、実のところこの時、様式など作品の美的な性質が最優先されるわけでは必ずしもありません。むしろ歴史的な位置づけ、具体的には年代順であるとか地域別、作者別やテーマ、ジャンルといった範疇が外枠となって、その中で個々の作品の並びを決めていくのが通例です。

ただその際注意しなければならないのは、歴史的な位置づけにせよ審美的な配列にせよ、決してニュートラルなものではないことがこの二~三〇年ほどの間にくりかえし指摘されてきた点でしょう。たとえば美術館の展示では、できるだけ作品だけと対面できるよう、作品以外の情報を最低限に抑えることが一般的です。いわゆる〈ホワイト・キューブ(白い四角の箱)〉と呼ばれる一見ニュートラルなこうした展示空間は、しかし、二十世紀の西欧において成立したものにすぎず、それ以外の時期・地域に簡単にあてはめていいものかどうか、ことは簡単ではありません。床の間に飾られるはずだった掛軸や畳の上に座り横に斜めに視線を滑らせて見られたはずの屏風や襖絵を、美術館の床の上に立って、ガラスケースに納められた形で鑑賞するとはいかなる事態なのでしょうか。西欧でも教会などでの壁画等はいうをまたず、近代以前のいわゆる〈画廊画〉や十九世紀までの官展の会場を描いた版画などを見ても、二段がけ三段がけは当たり前でした。美術館は作品を、それが生まれ受容された環境からひきはがすことで、その歴史的な諸条件をさまざまな相でなかったものにしかねないのです*。ベンサムが考案し、フーコーが『監獄の誕生』で近代的な施設のモデルとしてとりあげた〈パノプティコン(一望監視装置)〉が比較の対象として引きあいに出されることさえあります**。といって、現在の鑑賞者は美術館で作品に接することにあまりにも慣れており、もはやそれをなしにすることもできますまい。

*美術館批判の古典としては、ポール・ヴァレリー、「博物館の問題」、渡辺一夫・佐々木明訳、『ヴァレリー全集10 芸術論集』、筑摩書房、1967;

テオドール・アドルノ、「ヴァレリー プルースト 美術館」、三原弟平訳、『プリズメン 文化批判と社会』、ちくま学芸文庫、1996。**Donald Preziosi, Rethinking Art History, Yale University Press, 1989, chapter 3;

中村敬治、「壁の色」、『美術手帖』、no.671、1993.6; 尾崎信一郎、「啓示と持続-『近代的な視覚』をめぐって-」、『アート・ナウ'94』図録、兵庫県立近代美術館、1994; 岡田温司、『芸術と生政治』、平凡社、2006、第Ⅰ章。

|

|

| ウィレム・ファン・ハフト 《コルネリス・ファン・デル・ヘーストの陳列室》 1628 油彩・パネル 100×130 cm ルーベンスの家、アントウェルペン | ピエトロ・アントニオ・マルティーニ 《1785年のサロンの眺め》 1785 銅版画・紙 パリ、国立図書館 |

美術館は墓場だとしばしば語られるのも、こうした点に由来しているのでしょう。もっとも個人的には、美術館が墓場でどこが悪いのだろうと考えたりもします。「墓場」を無条件にマイナスの負荷を帯びるものとする言い方が、墓が歴史の中で果たしてきた諸機能を抑圧するものであろうことはおくにしても、ひとけがなくてし~んと音もなく、薄暗く、冷んやりしていて迷路のようで、過去の亡霊たち(現在の作品なら生霊となるのでしょうか)が呼びかけられるのを待ちかまえてひっそり佇んでいる……いや、やっぱりこれでしょう。

話をもどせば、即物的な環境についても考慮する必要があります。外から美術館の展示室に入ってみれば、やけに暗いと感じたり、あるいは夏は寒いほどだし冬は暑いほどだと感じたことのある方は少なくないでしょう。これは勿体ぶっているわけでも気どっているわけでもありません。作品は物でできている以上、強い光を長時間あて続ければ色褪せもしますし(屋外に貼られたポスター類があっという間に褪色することを思い起こしてみてください。物の傷みぐあいは、光の強さと光があてられた時間との積に比例するとのことです)、温湿度が頻繁に大きく変動すればヒビが入ることもあり、相対湿度が70%を超えればカビがはえもします。作品を少なくとも現在の状態で未来に伝えていくべきだという立場に立つのであれば、環境の調整は不可欠なのです(「作品にお手を触れないでください」という評判の良くない注意書きも、この立場ゆえです)。たとえば当館の展示室および収蔵庫は、年間を通じて24時間、温度22~23度前後、相対湿度55%前後に設定されています。調整された環境はしかし、鑑賞のための最良の条件と必ずしも一致するわけではなく(暗かったり寒かったり暑かったり)、保存だけ考えるなら作品を密閉した暗室に納めるべきだとして、しかし作品は見られることではじめて作品となる。ここにもまた一つのジレンマがあるのでした。

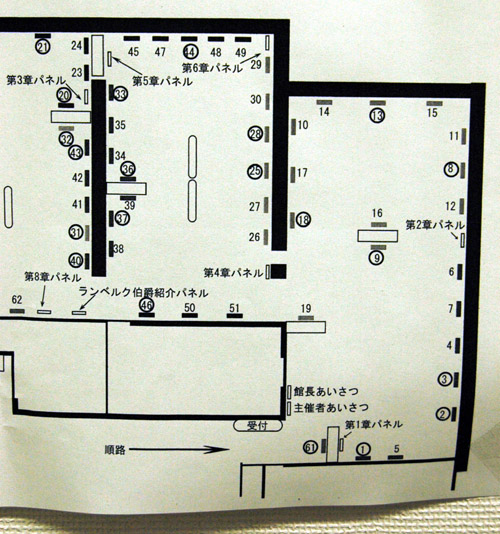

こうしたさまざまな矛盾と制約にとり囲まれつつ、展示は行なわれます。ところで作業にあたっては、ぶっつけ本番で始めるのではなく、常設の場合でも特別展の場合でも、まず平面図に、作品の寸法を斟酌しながら配列プランを落としこんでいきます(ただ作品のデータには額や展示台の寸法まで記されていない方が多いので、現場での調整が不可欠です。他方今後、コンピューター内でのバーチャルなプラン作りが行なわれるようになるかもしれません。美術館情報室のパソコン内のバーチャル・ミュージアムでその一端をお試しください)。

この段階がけっこう頭を悩ますところです。年代順といっても機械的に並べればいいというものではなく、すごく大きな作品とかなり小さな作品を狭い間隔で隣あわせにすると流れが切れてしまいかねないでしょうし、油絵と素描や版画とでは、照明の設定を変えなければなりますまい。油絵なら200ルクスの光をあてられるところでも、素描や版画、日本画などでは50ルクス前後に抑えなければならず、この落差が気にならないよう案配しなければなりません。また壁ごとに、あるいは各部屋の入口から見た時目をひく位置に、強調したい作品をもってくるといった手だても必要でしょう。他方出品点数が、展示室の広さと必ずしもぴったりあうとはかぎらない、というかあわない方が多いかもしれません。

そうこうして作りあげたプランが、しかし、そのまま変更なしで実現することはまずありません。実際に作品を運んできて展示室に並べてみれば、図面どおりにはいかない点が必ず出てきます。この場合、ある作品とその隣りにきた作品との表情があわないと感じられる場合が少なくないようです。モノトーンの静かな画面と、複数の色が響きあうにぎやかな画面とを隣りあわせた時、相殺しあわないかどうかは実際に置いてみないとなかなか判断できるものではありません。もとよりこうした審美的判断が、歴史的・即物的な諸条件と無縁なわけでもないのですが。もっとも、そこでああでもないこうでもないと悩むのが、実は展示作業の醍醐味かもしれません。

|

|

| 壁に展示プランを留めて、 作品の移動先がすぐわかるようにする (ウィーン美術アカデミー名品展展示作業時より) | 重い木箱などを動かす時は、床を傷めないようあらかじめ養生する。 見ようによってはインスタレーションのようです (チリーダ展展示作業時より) |

少し先走ったようです。配列に先立って、作品を収蔵庫なり美術品専用運搬車なりから展示室に運びいれ、特別展の場合なら梱包を解かなければなりません。実際の作業は原則として専門の訓練を受けた美術運送の作業員が携わるのですが、原則としてというからには原則どおりいかないこともまま生じ、しかしなまじ非力な学芸員など手を出さない方が安全だということもまま起こるのでした。疲れがたまらないよう、適宜休憩をはさむのも忘れてはなりません。

|

|

| 木箱から出した作品を作業台にのせ、内袋を外す (ウィーン美術アカデミー名品展展示作業時より) | 作品を出した後の木箱 (ウィーン美術アカデミー名品展展示作業時より) |

特別展の場合、開梱した作品は仮置きして、あるいは展示を予定する位置に移動して、前回〈作品の集荷(返却)〉で述べられたように集荷時に作成した調書と照らしあわせながら、輸送中に作品の状態に変化が生じなかったかどうか点検します。点検は外国展の場合しばしば、作品に随行してきたクーリエといっしょに行なわれます。

点検をすませてから、あるいはそれと平行して作品を予定の位置に運びます。その際作品の性格によって、運び方もさまざまに変えなければならないことでしょう。たとえばチリーダ展(2006年4月)では、もっとも重い作品は重量が約1200kgにおよび、当然人力では動かすことなどできるべくもなく、門型と呼ばれる滑車を用いた人力用クレーンの準備が必要でした。ウィーン美術アカデミー名品展(2006年5月)では、古い額でもろくなったものが少なくなく、作品によってはその場で額の修理を行なわなければならないものもありました。

|

|

| 床にふとんを敷いて仮置きした作品を、 調書と懐中電灯を手に点検する (ウィーン美術アカデミー名品展展示作業時より) | 額の修理(ウィーン美術アカデミー名品展展示作業時より) 額の一部が剥がれそうな箇所、 あるいは剥がれてしまった欠片を膠で接着しているところです。 |

そうこうしている間にも、当初のプランをどんな風に変更すればよりよくなるか、担当者の頭の中ではさまざまなシミュレーションが浮かんでは消えていきます。作業員に実際に動かしてもらいうまくいくかどうか試すというのが、先にもふれましたように、大学の研究室とは異なる展示の現場の醍醐味だといってよいでしょうか。その際ポイントとなるのは、一つに一点一点の作品とその周囲との関係(隣りあう作品との相性はもとより、作品どうしの間隔も大切なファクターです)、他方全体の導線の中での位置づけやメリハリ、リズムなどです。

もっとも実際には、自分がよその展覧会を見にいった時のことを思い起こすなら、導線だの展示の仕方だのをそんなに気にするかといえば、むしろ気になる作品の前に直行して向かいあうのが第一であって、展示など気にも留めない比重の方が大きいような気がしないでもありません。ただ、一点だけを前にしている時でさえ、まわりをとり囲むものは無意識の内であれ影響を及ぼすのだとすれば、やはりただ壁に絵をかければいいというものではなさそうです。

|

|

| 門型で重い作品を吊りあげる(チリーダ展展示作業時より) | 作品の位置を調整する (ウィーン美術アカデミー名品展展示作業時より) |

ともあれ配置が決まれば、それを固定していきます。その際も絵、彫刻、工芸では当然やり方はそれぞれ異なるでしょうし、同じ絵でも素材・技法によって照明のちがいを考えておかなければなりません。

絵を壁にかける場合、当館では通常絵の中心が床から145cmになるよう統一します。大人の平均的な目の高さを想定しているわけですが、もとより複数のものを平均する時、多くのニュアンスが排除されずにいないことは忘れてはなりますまい(子どもを主たる対象にした展示の場合、いくつかの例では130cmとか135cmに下げられました)。

また当館では通例、導線を右から左へと設定しています。文字を縦書きで右から左へと連ねる文化圏、たとえば日本で制作された作品の場合は支障がさほどないとして、西欧のように左から右へ文字を連ねる文化圏から生みだされた作品も、同じように扱っていいものかどうかは検討の余地があるところでしょう*(2004年の『エミール・ノルデ展』など、導線を逆向きにした例はいくつかありました)。

* ハインリヒ・ヴェルフリン、「構図の左右について」および「ラファエルロの絨毯下絵の顛倒の問題」、『美術史論考』、中村二柄訳、三和書房、1957;

中森義宗・衛藤駿・永井信一、『増補 美術における右と左』、中央大学出版部、1992。絵の場合さらに、きちんと水平に架かっているかどうかの確認が時にやっかいで、額や床がゆがんでいる場合もあるので、最終的に見た目で決めなければならないことも少なくないのですが、気にすればするほどわからなくなってしまうのでした。

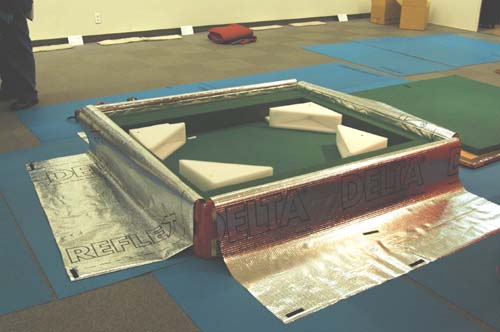

このほか日本のように地震の多い地域では、その対策も必要で、彫刻台の内側に重しを入れるなどしています。この点が強く気にされるようになったのは、とりわけ神戸の震災以来でしょう(HILL WIND 10号「三重県立美術館の地震対策」もご覧ください)。

展示のめどがつけば、キャプションや解説パネルの固定と平行して(キャプションなら力もいらないので、キャプション付けだけは熟練の域に達したと豪語する学芸員もいます)、最終的な段階として照明の段どりとなります。先にふれたように素材・技法に応じて照度は調整しなければなりません。またスポットの黄色みを帯びた暗めだが暖かい光と、蛍光灯の青みを帯びた明るいが冷たい光、いずれが作品をより活かすか、あるいは両方を組みあわせるのかという点も、作品に応じて、また部屋全体の雰囲気を考えつつ選ぶ必要があります。スポットにはまた、集中的な光をあてるものと壁全体に拡散するものとがあります(HILL WIND 9号「照明設備」もご覧ください)。

スポットはタワーと呼ばれる可動式のエレヴェーターを使ってとりつけます。進行状況によっては学芸員がこの作業を行なうこともけっこう多いのですが、三重県美なら高さ4m50の主な展示室はまだしも、柳原義達記念館の展示室Aは天井高が7.85m、企画展示室第4室やエントランス・ホールでは9m近くあり、この高さまでタワーを上げるとゆらゆらしたりもします。そんな気がします。いや絶対揺れています。

キャプション

かつては印刷屋さんに発注していたキャプションも、

近年では自前で作れるようになってしまいました

(巡回展のように複数の開催地で用いる場合は別ですが)。

しばしば小さくて見にくいという声と、

鑑賞のじゃまだ目障りだという、相反する反応が寄せられます。

キャプション

かつては印刷屋さんに発注していたキャプションも、

近年では自前で作れるようになってしまいました

(巡回展のように複数の開催地で用いる場合は別ですが)。

しばしば小さくて見にくいという声と、

鑑賞のじゃまだ目障りだという、相反する反応が寄せられます。 |

|

| タワー(2006年度第二期コレクション展示展示作業時より) 作品の前で照明の向きを指示すると同時に、 照度計で照度を確認しています。 |

最後に、場合によってガラスやアクリルがはまっていない剥きだしの絵の前に結界と呼ばれる柵を並べたり、展示が許す範囲で部屋の真ん中あたりに長椅子を置いたりすれば展示もほぼ完了です。展示作業の大まかな段どりはこんな感じで、撤収は以上を逆転させたものと考えていただけばよいでしょう。もちろん状況によって、さまざまな変化は生じます。古美術や工芸などの展示であれば、作品を搬入するに先立って展示ケース類を設置しておかなければなりません。先にふれたようにウィーン美術アカデミー名品展のような外国展ではしばしば、所蔵先からクーリエが作品につき添ってきますので、所蔵者側の意向を汲まなければならない場合も生じます。

現存作家の展覧会を開く場合、作者は当然、自分の作品がもっとも活きるような展示を望むものです。ある作家は、その方がすっきりするからと一点でも出品作を少なくしようとしたところを、もう少しお客さんサービスしましょうよと泣いて頼んで作品減らしを思いとどまってもらったことがあります(T.K.さん、あなたです。もっともこの時は、後でつくづくお役所的だったなと反省した次第です)。また別の作家は、自分の作品と関係のある三重県美の所蔵品もいっしょに並べたいと突然言いだしたりもしたことでした(S.A.さん、あなたです)。

言い落とした具体的な細部はまだまだありますが、すでにかなり長くなってしまいました。このあたりで終わることとしましょう。結局の所やはり、準備に費やした作業の痕跡は作品一点一点の影に消えるべきであって、見る側が展示のことなど気にかける必要はないと思いもしますし、そもそも展示が公開された時それを受けとめる主体はあくまで見る側であって、見せる側が誘導しようとする意図など受けいれるいわれは毫もありますまい。ただ時には、設定された意図を読みかえ独自の読み方を作りだすためにでも、展示をどう案配しているかという目で会場を見渡してみるのも、また一興かもしれません。

展示が完了すれば一段落といきたいところで、大して力仕事もしていないくせにと言われそうですが、足の裏が痛くなった感触が終了時たいていの感想です。気分は溜まった代休をどう消化するかに向かっているのですが、すでに次の仕事は始まっています。次回は〈教育普及〉です。