学芸室だより リニューアル版

「はじめて担当した展覧会:幻の展観の巻」

2005年12月(第6回) 担当:石崎勝基

何ごとにつけ同じなのでしょうが、一つの展覧会が成立したとして、その背後には実現することのなかったいくつものプランが眠っています。展覧会が何とかオープンにこぎつけたにしても、最初に立案した時にはぜひ並べたいと考えていた作品が、何らかの事情のため出品がかなわなかった例など、一々思いだすこともできないほどありふれたことです。あるいは何らかの状況が後押しして成立した展覧会自体、実現することなく終わった数多くのプランの中から浮かびあがった、ごく一部の例でしかありますまい。ここではそんな展覧会の一つ、というか展観のお話をしましょう。

私が三重県立美術館に勤めだして間もない頃、というから20年近く前のことです。まだ美術館での実際の作業など右も左も分からず、ふだんはそれまでに三重で開かれた展覧会の図録に目を通して脈絡を頭に入れようとしながら、手伝いにかりだされれば少しずつ仕事の段取りを覚えていくという日々でした。そんな手伝いの一つとして、県内のある個人が所蔵する作品の調査に行くことになったのです。

そもそもは当時の館長のもとに、一通の手紙が届いたことが発端でした。手紙の差出人の実家に西洋の絵画が数十点残されており、もし美術館が望むなら寄贈してもいいので、一度作品を見てもらえないかという内容だったようです。そこでとりあえず、コレクションの内容がどんなものか調べるために、先輩学芸員のお供として、ノートやメジャー、ろくに使えもしないカメラを手に先方に赴いたのでした。

所蔵者のお宅は三重というも奈良に近いのだろう、山地に入ったところで、周囲にあまり人気もないようなところだったと記憶しています。かつてはけっこう立派であっただろう宏壮な日本家屋と洋館をつないだその家は、しかし今は人手も少ないのか、古びて寂しげな気配を漂わせていました。

応対してくださったのは上品な老婦人で、その方のお話によると、先々代の当主が何年かヨーロッパに遊学していたことがあり、その際蒐めた油絵や版画が、あわせて40点ほど残されているというのです。自分にはその価値はわからないし、仮に価値があったとしたところでこのままではこの古い屋敷といっしょに朽ちはてていくばかりだろう、現在でも捨て置かれているだけだが、もし美術館で使えそうなものがあるなら使ってもらえればと思い、連絡したとのことでした。

自由にご覧くださいといわれ、当時すでに使われなくなっていた洋館の広間で、白手袋を埃や黴で真っ黒にしながら、一点一点撮影し、データをとっていくという作業が始まりました。サイズのあまり大きなものはなく、描かれているのはすべて街景や建築物でした。いずれも近代以前のもののようで、現代のそうした絵にありがちなけばけばしさはないのですが、正直あまりぱっとしたものではないなという感触が、半分ほど見た時点で先輩との間に流れだしたのでした。

街景図や、現実にはない建築の組みあわせで架空の景観を描く<カプリッチオ>は、16世紀にジャンルとして成立しました。西欧の芸術観では伝統的に、聖書やギリシャ神話に材を得た<歴史画>がもっとも価値あるものとされます。やはり16世紀あたりから風景画や静物画なども独立したジャンルとなるのですが、あくまで歴史画に比べれば位が一段低いものと見なされていたのです。それでも肖像画、風俗画、風景画、静物画ならそれぞれ、歴史的な名作とされる作例がすぐに思い浮かびます。街景図・建築画にもそうした例が皆無ではないものの、他のジャンルに比べると、いささか見劣りするのは否めますまい。18世紀にヴェネツィアを描いたカナレットやグァルディ、《牢獄》のピラネージのような例はわずかで、西洋美術史を学んだ者でも、他に建築画を専門にした画家の名前を挙げられる人は多くはないことでしょう。あの時見せていただいた作品のほとんどは、やはり作者の見当もつきそうにない、そうしたものだったのです。もともとは今でいう観光絵葉書のようなものだったであろうそれらは、歴史的な資料としての価値はあるにせよ、独立した作品として見るには弱いと感じざるをえませんでした。

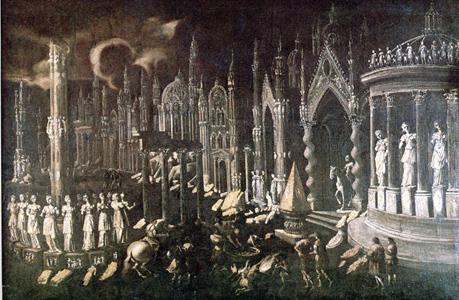

やや熱の引きかけた気分ではあれ、ともかく最後まで調査を続けようとしていた、その時のことです。やはり埃で暗くなった画面が、しかしその暗さのまま、何やら奇妙な迫力をもって目に飛びこんできました。描かれているのは宮殿や廃墟らしく、それらがやや混乱した配置で立ちならぶ中、それらの壁面に白でかたどられた彫像が幽霊のように浮かびあがっていました。彫像や点景の人物を描く筆致は決して流暢なものではないのですが、現実の景観を描いたのではなく空想的なカプリッチオだとして、他のそうした作例にはないある種の緊張感が宿っているように感じられたのです。「なんか迫力あるね」などと先輩と話しながら脳裡にたぐりよせられてきたのが、モンス・デジデリオという伝説的な画家の名前、というか通り名でした。17世紀にナポリで活動したとされるこの画家は、ながらく忘れ去られていたのですが、20世紀初頭に再発見され、マルセル・ブリオンの『幻想芸術』やグスタフ・ルネ・ホッケの『迷宮としての世界』、澁澤龍彦、坂崎乙郎らによって、建築ないしその廃墟に終末の幻視を重ねあわせる画家として日本でも紹介されていました。下に掲げるのは、記憶に残っているかぎりで、あの時見た作品に比較的近いと思われる参考図版です。後に述べる事情で、あの作品の写真は残っていません。それゆえあれが本当にモンスの作品だったのかどうかも確かめることはできません。ただあの画面が特異な沈黙に浸されていたことが、もはや朧気になった記憶に残るばかりです。

なぜ当主がこうしたジャンルの作品を蒐めたのかはわからないということでした。北方と思われる街並みを描いたものもあれば南方らしきものもあり、実景に忠実そうなものもあればあきらかに架空の景観もある。そんな中にたまたまこの作品も、素性を知られることもなく紛れこんでいたのでしょう。

|

モンス・デジデリオ《油釜に投じられた福音書記者聖ヨハネ》

油彩・カンヴァス、103×154cm |

今回調査させていただいたことをもとに、館内で協議し、美術館側の希望を追ってお伝えさせていただきますと老婦人に告げ、その場を去りました。しかし頭の中は、これは面白いことになった、これはすごいかもしれないといった考えでいっぱいになっていたのでしょう。美術館にもどり、館長に報告し、まずは調査してきたデータを整理してまとめるという仕事にかかりました。写真を現像に出し、ノートのデータを初めてさわるコンピューターに打ちこんでいったのです。整理したデータをもとに調査し、鑑定といかないまでも、あの作品のできが先輩や私の感じたとおりのものであるようなら、あの作品を軸に周辺作品とあわせ寄贈を受けいれ、新収蔵品のお披露目を兼ね、建築のイメージに焦点を当てたテーマ展示を開くことも可能だろうという話も出ていました。当館にはすでに、メリヨンのパリを描いた銅版画三点、エッシャーの《物見の塔》、前田寛治の《風景》、岡鹿之助の《廃虚》といった作品が収蔵されていましたから、やりようによっては面白い展示になることが期待できたわけです。

最初に問題が生じたのは、現像に出した写真がもどってきた時です。扱いに不手際があったのでしょう、映っているのは思いきりぶれたり過露光したものばかりだったのです。あの頃はデジタルカメラなどなく、ポラロイドを持参しないかぎりその場で写真のできを確かめることはできませんでした。

次いで、データを登録していたコンピューターがフリーズしてしまいました。当時はこうしたことはよく起こり、ある先輩など、原稿を途中まで書いたところでパソコンが固まってしまい、モニターに映っている分だけでもと、手書きで書き写したという笑い話をしてくれたことがあります。私も何度か経験した憶えがありますが、この時もいうまでもなく、データは消えてしまいました。

もっともこれだけなら、面倒でもノートからもう一度入力しなおせばいいことです。ところが不運は続くものです。ノートはふとした拍子に水をかぶり、もはや判読することもできなくなってしまったのです。

そのままでも寄贈の話を進めることはできたかもしれません。しかし館長は、たとえ写真であれ自分の目で見ていないものについて事を進めるのは無責任であろう、所蔵者に不快感を与えないよう気を遣わなければならないのは当然として、とにかく一度作品を実見し、場合によればその場で方針を決めることも考えられなくはないと、寄贈を申し出てくださった方のお宅を訪ねるべく連絡・調整することを命じたのです。

最初は手紙をしたためました。しかし返事は届きません。館長にもせっつかれ、失礼とは思いつつ電話で連絡することにしました。しかし電話はつながらず、「この番号は現在使われておりません」とのアナウンスが流れるばかりでした。番号をまちがったのかと調べなおしてみれば、かの土地にそうした姓の家は見あたらないといいます。そんなことを何度かくりかえしている内に、いつのまにか、自分も含め周囲の温度も冷めていきました。何かのまちがいとでも受けとめられたのか、ここいらはあまりはっきり憶えていないのですが、とにかくこの件はその存在感を薄れさせていき、それでなくとも次から次へと、これは実現されることとなる初の主担当をつとめた『大原美術館所蔵品展 20世紀・世界の美術』をはじめとして、新しい仕事は降りかかってくるのでした。

ただ、モンスか、少なくともモンスを思わせるあの画面の細部が記憶から薄れていき、画面を見た時の実感も朧ろになっていったとしても、ある種の感触を受けたという記憶そのものだけは完全に消え去ることはありませんでした。そのせいもあったのでしょうか、しばらくしたある機会に、あの屋敷を訪ねてみようと思いたったのです。はじめ曖昧だった道順も進む内に徐々に思いだしてきましたから、道は間違っていなかったはずです。しかし古びていはしてもいまだ人に使われていた屋敷があるはずのそこにあったのは、どう見てもかなり以前から廃墟と化していたであろうありさまでした。次に掲げるのはその写真です。この件に関しいかなる意味であれ残った記録はこの写真だけです(最初館長に届いた手紙がどうなったのかは確認していません)。

あれはどういうことだったのか、今となっては記憶も薄れゆきつつあります。夢を見ていたといわないまでも、朧ろになりゆく記憶が捏造した、偽の過去でないというだけの自信もすでにありません。後から聞いたところでは、この業界ではこうした話はよくあるとのことですが、他方、量子論の多世界解釈によれば、この世界で実現しなかったあらゆる可能性は、この世界以外のどこか他の世界で、必ず実現しているのだといいます。とすればあの件もまた、ここならぬどこかで実現した、一つの可能性だったのかもしれません。

(このページに記されたことはフィクションであり、この世界の現実はいっさい関係しておりません)