|

中谷伸生 オランダの文化史家ヨハン・ホイジンガが、悲愁の気分を湛えつつ叙述した中世の秋。その時期ボヘミア地方では、他のヨーロッパ諸国と何様に、後期ゴシック美術が爛熟の相貌を露にしていた。地理的にいって、ボヘミアは中部ヨーロッパの中心に位置しているため、イタリアやドイツはいうに及ばず、フランス文化との交流が脈々と続いていた。14世紀の中葉、フランスの建築家マテュー・ダラスが再建したプラハの大聖堂や、カルル4世のために、やはりダラスが建立したカルルシュタイン城は、おびただしい数のシトー派修道院の建築物によるフランス文化の流入と併せて、フランス・ゴシックの影響が、如何に大きかったかを物語る。 今回の展覧会に出品された「デシュトナーの冠をかぶされる被昇天の聖母」のテンペラ画は、その意味では、フランスをはじめ、フランドル、ドイツといった諸地方の美術の陰影を、あたかも表面に細かな凹凸をもつ一枚の鏡のように、複雑に屈折させつつも精妙に映し出している。この作品は南ボヘミアのデシュトナーにある聖ヨハネ礼拝堂に寄贈されたもので、幼児キリストを抱く聖母の像は、ヨーロッパ中世の聖母崇拝を典型的に示しており、これと同様の形態モティーフは、たとえばパリのノートル・ダム北袖廊扉口に立つ聖母子の彫刻をはじめとして、フランス、ドイツ、そしてネーデルランドの大聖堂外観彫刻やステンド・グラス、さらに後期ゴシックの祭壇画などに繰り返し用いられた。この寄進者の姿を画面左右下隅に配したデシュトナーの作品の中心的モティーフ、すなわち幼児キリストを左腕に抱いた聖母、彼女の頭上で冠を奉持する二人の浮遊する天使という表現法は、アミアン大聖堂南正面中央扉口に立つ聖母子「黄金の聖母」と、モティーフの扱いにおいて共通している。あるいは、デューラーの銅版画「二人の天使たちによって冠をかぶされる聖母」とも符合する。いずれにしても、こうした幼児キリストを抱くマリアと、冠を運ぶ天使のモティーフの組合せは、ヨーロッパの13世紀以降に見られる典型的な聖母子像を示すものだといえよう。 本展のカタログ執筆者であるチェコのケスネル(Ladislav Kesner)は、この作品を「デシュトナーの冠をかぶされる被昇天の聖母」と名付け、聖母の背後に描かれた太陽と天花、そして賛歌の記されたリボンが、聖母の被昇天を象徴すると解説している。ところで、マリアの死後の神格化を表明する〈聖母被昇天〉、そして〈冠を受ける聖母〉という伝統的図像は、13世紀のヨーロッパにおいて頻繁に造形化されたものであって、その物語の出典は、『聖書』ではなく、コンスタンティノポリスの大主教ゲルマノス1世や聖アウグスティヌスの『説教集』、あるいは13世紀という時代の雰囲気を生々しく伝える、ヤコブス・デ・ウォラギネの『黄金伝説』に基づいている。それらの代表的な作例を挙げると、たとえばパリのノートル・ダム内陣北側外観の浮彫り「聖母被昇天」が想起されるであろう。マンドルラ型の雲に包まれ、八人の天使たちによって天上へ引き上げられる聖母は、優雅に身をよじっているが、幼児キリストの姿は見られない。また、ほぼ同様の図像表現が、シャルトルの外陣部南側廊のランセット窓にはめられたステンド・グラス「マリアの物語」の中の一区画を占めている。 当然のことながら、死後に復活し、肉のまま天国へ召される聖母は、本来キリネトを伴っているはずがなく、初期キリスト教美術の伝統によれば、魂を象徴する嬰児を属性にしているにすぎない。キリストは聖母マリアを天国で迎えるために待つのである。〈聖母被昇天〉のテーマは、ルネサンス以後、ルーペンスやムリリョらが活躍するバロック時代に至るまで、幾通りかの異なる図像によって表現されはしたものの、基本的には過去の遺産をそのまま踏襲しているにすぎない。また、聖母が冠を受けるというモティーフに言及しておくと、いわゆる〈聖母の戴冠〉のテーマは、被昇天が成就した後、天国の女王マリアに、天の神あるいはキリストが冠を与えるという物語であって、フランスをはじめとするヨーロッパ諸地方の教会堂でしばしば見受けられるテーマである。パリ、サンリス、サンス、シャルトル、アミアン、オーセールなど、大方の大聖堂には、ほとんど同じタイプの図像による彫刻が刻まれている。その場合、しばしばキリストと向かい合った聖母の頭上に、神やキリストに代わって、天使が冠をかぶせようとしている作品が見受けられる。注意を要するのは、こうした〈戴冠〉と、このデシュトナーの作品における〈二人の天使による冠の奉持〉とが、別種の図像だということであろう。いずれにしても、〈被昇天〉と〈戴冠〉、あるいは〈二人の天使による冠の奉持〉は、それぞれ異なるテーマとして扱われるのが慣例であった。 要するに、「デシュトナーの冠をかぶされる被昇天の聖母」は、13世紀の伝統的な〈聖母の生涯〉に纏わる図像からやや逸脱して、先に述べた様々な図像表現の細部モティーフを、複雑に結合させた絵画だといえよう。ここでは、マンドルラ型の光輪、および聖母の足元に配置された顔のある三日月によって、〈被昇天〉の象徴的図像が示されているのである。そのために、マリアの亡骸が埋められた地上の墓所を説明する描写は、画面のどこにも見られず、舞台はすでに天国と化している。この作品を見て、すぐさま想起されるのは、デューラーの銅版画「三日月の上に乗る聖母」であろう。そこでは、背後に輪光を伴う聖母と幼児キリストが、雲のたなびく上空を三日月に乗って浮遊している。その観点からすれば、このデシュトナーの作品は、〈聖母子〉と〈聖母被昇天〉という、本来はおのおの独立して表現されるべきテーマの個々のモティーフを取捨選択し、一画面中に再統合して描いた、中世的象徴主義の絵画だということになる。中世において、〈被昇天〉の造形表現は、彫刻家や画家たちを随分手こずらせたとみえて、たとえば12世紀イタリアの彫刻家ボナンノは、デシュトナーの画家が描いたリボンと類似したやり方で、Assumputa est Maria in Caelum(マリア天に昇る)という銘文を作品に付加しなければならなかった。もっとも、こうした作品制作のやり方は、文字がなければ図像の意味が分からないからという、消極的な理由だけによるものではない。いずれにしても、被昇天の場面に幼児キリストを抱いた聖母マリアが登場する図像は、かなり珍しいものだというべきであろう。 さてマリアの被昇天に言及しつつ、以上に述べてきたことは、中世のキリスト教精神、この場合には、聖母崇拝の信仰が、一枚の画像の上に残した痕跡の一例である。この画面の中にわれわれが見出すのは、単なる中世カトリックの神学や思想だけではない。ましてや眩いほどに光り輝く聖母像の美的感覚のみではなかろう。見逃せないのは、中世末期の人々の心の奥底で蠢いていた、ある奥深い感受性が、この画像を通して、いわば沈黙の声を放ってわれわれに語りかけていることである。それこそは、当時の人々が聖母マリアに対して抱いていた帰依の心、つまりは信心探さとでもいうべき、ある〈生々しい感情〉に他ならない。 (なかたにのぶお・学芸課長) |

デシュトナーの冠をかぶされる被昇天の聖母 15世紀

アミアン大聖堂・黄金の聖母 13世紀

デューラー 二人の天使たちによって冠をかぶされる聖母16世紀

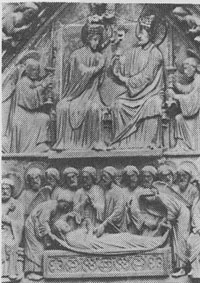

パリ・ノートルダム・マリアの被昇天 13世紀

シャルトル大聖堂・被昇天と戴冠 13世紀

パリ・ノートルダム・マリアの埋葬・復活および戴冠 13世紀

デューラー・三日月の上に乗る聖母 16世紀

|

美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.11-20) > ひる・ういんど 第20号 マリアの被昇天とその造形表現 中谷伸生

ページID:000055485